Digitale Abschlussprüfung jenseits von RPA und KI

Was automatisierte Datenintegration und Datenmodellierung für die Digitalisierung der Wirtschaftsprüfung leisten kann

Lesezeit: ca. 5 Minuten

Wie Unternehmen über die digitale Abschlussprüfung denken und welche Hoffnungen sie an die Digitalisierung der Wirtschaftsprüfung knüpfen, das hat PwC bereits zum 3. Mal in einer Befragung unter 100 deutschen Großkonzernen und mittelständischen Unternehmen diverser Branchen versucht herauszufinden. Neben Trends wie Robotics und KI spielt für Unternehmen noch mehr die effiziente Analyse von Massendaten im Finanzbereich und der Ersatz von Excel-Spreadsheets eine Rolle. Doch alle benötigen eine standardisierte Datenbasis, die auch bei Wirtschaftsprüfungsgesellschaften noch sehr aufwendig erstellt wird.

Die Vorstellungen von der Digitalisierung der Wirtschaftsprüfung im Allgemeinen und der digitalen Abschlussprüfung im Besonderen sind nicht arm an großen Erwartungen. Alle großen Wirtschaftsprüfungsgesellschaften adressieren Trends wie Künstliche Intelligenz (KI), Robotics bzw. Robotic Process Automation (RPA) und Blockchain. Unternehmen, wie die von PwC zum dritten Mal in Folge befragten 100 deutschen Großkonzerne und Mittelständler, sind mit weitaus weniger zufrieden. 70% sehen eher Potentiale in Data Analytics und 40% wollen ihre Excel Spreadsheets ersetzen. Wie geht das zusammen? Unbestritten ist, dass sowohl für die kleinen als auch die großen Digitalisierungsträume eine einheitliche Datenbasis Grundvoraussetzung ist. Ebenso scheint es, dass das Potential von Datenintegration und Datenmodellierung zur effizienten Schaffung dieser Datenbasis bei Wirtschaftsprüfern noch nicht vollständig erkannt wurde.

Standardisierte Datenbasis als Voraussetzung für die digitale Abschlussprüfung: Datenintegration als Alternative zur homogenen IT-Landschaft und Excel-Sheets

Tatsächlich sah PwC in seiner Umfrage zur Digitalisierung im Finanz- und Rechnungswesen in 2018 noch die Unternehmen in der Bringepflicht, Prozesse und Systeme zu standardisieren, um der weiteren Verbreitung von künstlicher Intelligenz im Rechnungswesen den Weg zu ebnen. Um das zu bewerkstelligen, favorisieren die Wirtschaftsprüfer den Weg einer homogenen IT-Landschaft, denn die Implementierung von Schnittstellen wäre zu aufwendig. Gleichzeitig wird aber festgestellt, dass der Standardisierungsgrad von IT-Systemen im Finanz- und Rechnungswesen bei 44% der Befragten eher niedrig ist. Im Mitte 2019 veröffentlichten Update der Befragung wünschen sich auch noch 40% der Befragten einen Ersatz ihrer Excel-Sheets. Da scheint der Wunsch nach Individualisierung von einer homogenen IT-Landschaft nicht immer erfüllt zu werden. Der Grund dafür ist auch in den langen Entwicklungszeiten und begrenzten Anpassungen von großen ERP-Systemen zu finden. Die Folge: Zusätzliche Excel-Listen mit allen Formatierungsfreiheiten und mehr Aufwand für das Unternehmenscontrolling und die Wirtschaftsprüfung, diese effizient auswerten zu können.

Mut zur Individualität: Datenintegration mit Standardschnittstellen als Lösung für die effiziente, digitale Abschlussprüfung in einer heterogenen IT-Landschaft

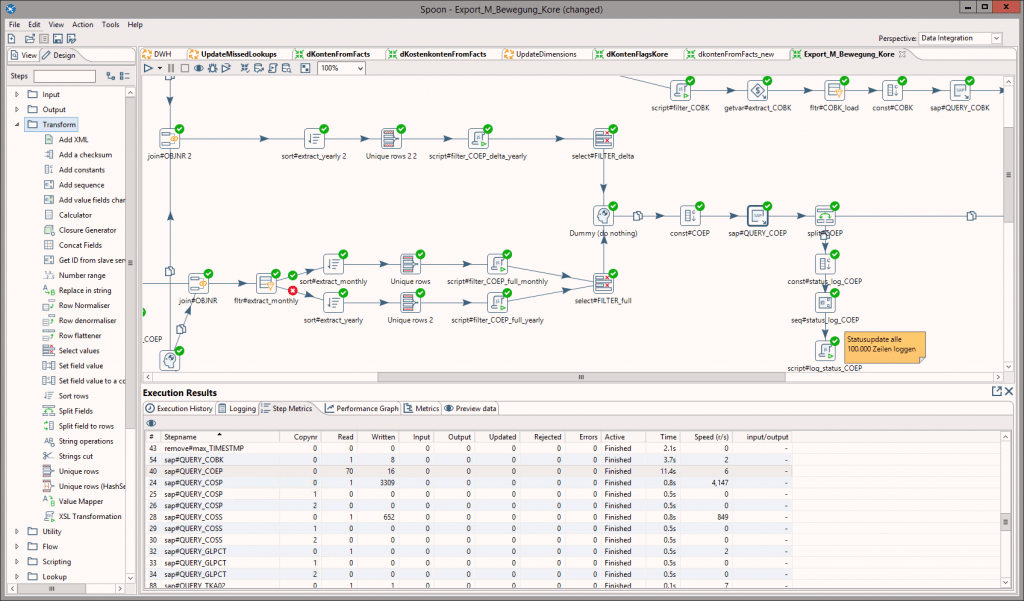

Hier kommt eine Datenintegration mittels Standardkonnektoren für die digitale Abschlussprüfung ins Spiel. Mithilfe eines zentralen Datenmodells ist es durch standardisierte ETL-Prozesse möglich Finanzdaten entweder per Lesezugriff auf die Datenbank der anzubindenden Systeme oder durch das automatisierte Einlesen von exportierten Summen- und Saldenlisten verschiedener Systeme in einer standardisierten Datenbasis zu aggregieren und zu modellieren. Um solche standardisierten ETL-Prozesse zu entwickeln, bedarf es natürlich ein großes Know-how unterschiedlicher Datenstrukturen von ERP-Systemen. Dieses Know-how ist z.B. in den Saxess GoBD-Konnektor eingeflossen, der auf den über 150 Standardkonnektoren von OCT basiert. Das Ergebnis: Unternehmen können weiterhin die Spezialsysteme einsetzen, die ihren Unternehmensprozessen am besten dienen und Wirtschaftsprüfer können eine ganzheitliche und effiziente Auswertung von Massendaten auf einer standardisierten Datenbasis anbieten.

Grundlagen für die Digitalisierung der Wirtschaftsprüfung: Auch RPA und KI benötigen strukturierte Daten und standardisierte Datenintegration kann sie transparenter bereitstellen

Sicherlich sind Robotics bzw. Robotic Process Automation (RPA) und Künstliche Intelligenz (KI) zukunftsweisende Themen, die eine Wertschöpfung für die Digitalisierung der Wirtschaftsprüfung erreichen können. Doch sollte nicht vergessen werden, dass beide Technologien auch strukturierte Daten benötigen um zu funktionieren oder zumindest, um sich darauf zu entwickeln. Gerade Robotic Process Automation (RPA) scheint oft als einfachere und kostengünstigere Alternative zu fehlenden APIs gerade in einer heterogenen IT-Landschaft mit vielen Systemen dargestellt zu werden. Gern vergessen wird dabei, dass die digitalen Software-Roboter dabei auf dem User-Interface aufsetzen, um menschliche Handlungen nachzuahmen wie z.B. einen Daten-Export aus einem ERP-System auszuführen und diesen an einem bestimmten Ort abzulegen.

Ändert sich in der Benutzeroberfläche des ERP-Systems die Position des Export-Buttons oder wird eine weitere Option, welche Art des Exports ausgeführt werden soll, hinzugefügt, stoppt der Software-Roboter. Und noch schlimmer: Nur spezialisierte Entwickler können ihn umkonfigurieren bzw. muss die nachgeahmte Handlung noch einmal neu imitiert werden. In einer Welt, wo permanent die Benutzerfreundlichkeit von System-Oberflächen verbessert wird und rasche Update-Zyklen von Systemen Usus sind, ist dies ein nicht zu unterschätzender Kostentreiber. Zwar mag RPA an Lizenzkosten nur ein Drittel eines Vollzeitangestellten kosten, doch wird sie einerseits von hochspezialisierten Entwicklern konfiguriert und gewartet – Fachkräfte, die schwer zu finden und sicher mehr als ein normales Vollzeitangestellten-Gehalt beziehen. Andererseits geht der Einführung von Software-Robotern eine intensive Prozessanalyse und -definition voraus, die ebenfalls nicht kurz sein dürfte und damit viel Projektbudget benötigt. Wenn es tatsächlich nur um die Auswertung von Daten geht, kann eine Automatisierung auch schneller und kostengünstiger erreicht werden.

Jenseits teurer APIs und RPA: Standardisierte Datenintegration als verlässlicher und erlernbarer Wegbereiter für die Digitalisierung der Wirtschaftsprüfung

Anders als die Robotic Process Automation (RPA) setzt die standardisierte Datenintegration direkt an der Datenbank der verwendeten Systeme an. Dafür ist auch keine Entwicklung von teuren APIs notwendig, wenn lediglich Daten per Lesezugriff exportiert werden wollen, welches für die Datenanalyse im Wirtschaftsprüfungsprozess ausreichend ist. Im Gegensatz zu Benutzeroberflächen, die auf ständige Verbesserung der Nutzung getrimmt werden, ändern sich Daten-Strukturen von z.B. ERP-Systemen auch bei Updates wenig bis gar nicht. Die gesamten System-Funktionalitäten bzw. Logiken bauen darauf auf. Deshalb ist der Prozess der automatisierten, standardisierten Datenintegration in der Regel mit wenig Anpassungsaufwand verbunden. Auf Grundlage der hohen Standardisierung kann auch die Einrichtung in wenigen Wochen erfolgen und benötigt keine längere Projekt(Vor)laufzeit.

Darüber hinaus basieren die angesprochenen ETL-Prozesse, die in der standardisierten Datenintegration zur Anwendung kommen, auf einfachen oder komplexen SQL-Prozeduren. Dabei ist SQL eine gängige Sprache zur Abfrage von Datenbanken, die auch von Laien erlernt werden kann – anders als vielleicht die Programmierung eines Software-Roboters. Die Digitalisierung der Wirtschaftsprüfung kann also auch auf einfacherem Weg vorangetrieben werden, um erst einmal die Grundlage für weiterführende Technologien wie z.B. Künstliche Intelligenz zu schaffen.

Datenintegration aus allen ERP-Systemen

Damit verschiedene Systeme effizient miteinander arbeiten können, benötigen sie effiziente Vernetzung. OCT bietet Standardschnittstellen zu über 150 ERP-Systemen.

Ihr System ist nicht dabei? Gerne entwickeln wir eine Schnittstelle für Sie.

Schreibe einen Kommentar